在加快教育强国建设的时代征程中,外国语学院立足学校特色鲜明世界一流大学建设目标,传承1901年湖北农务学堂译介西学与农书的办学初心,历经1952年组建外语教研室、1993年成立外语系,于2008年正式建院。学院设英语、商务英语2个系和公共外语教学部。英语专业为国家一流专业建设点,商务英语专业为湖北省一流专业建设点。2021年起试点“英语+法语”复语人才培养。现有专任教师92人,坚守培养“知农爱农 全球视野 报效祖国”的育人使命,依托农科学术英语中心等7个教学科研平台,形成“外语+农业”“语言+文化”“英语+学术”交叉特色,构建“语言筑基—文化滋养—学术赋能”的本科育人体系,培养“精专业 懂外语”“精外语 强专业”的复合型一流本科人才。

中国文化英语与学术英语课程建设:创建“三位一体”育人模式

学院创新“语言运用、文化滋养、学术育人”三位一体的大学英语育人模式,构建“通用英语—文化英语—学术英语”三阶课程体系,在全国率先为全校本科生开设“四新”学术英语,建成国内首个农科英语语料库网络平台,含专业期刊论文、学习者语料及对比语料三层架构,为9个涉农学科提供精准语言支持。在英语专业试点“英语+法语”复语人才培养,打造“语言技能—文学文化—跨学科应用”课程群。无论是针对英语类专业学生,还是非英语专业学生,学院都加强了中国文化、跨文化类课程群建设,夯实学生中国文化根基,帮助学生站稳中国立场。

深化课程思政建设,“显性教育+隐性浸润”相融合。学院积极构建“有高度、有温度、有深度、有力度”的课程思政育人体系,将价值塑造、能力培养和知识传授融入人才培养全过程全方位。获批43项课程思政研究项目,4门课程案例上线新华网平台,获全国高等农林院校课程思政联盟优秀案例1项,在全国高校课程思政案例大赛中获21项荣誉,1门课程上线学习强国,50余万人次学习。形成“门门课程有思政,思政育人全覆盖”,与思政课程同向而行的育人生态。

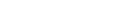

我院教师在省高校教师教学创新大赛课程思政组作教学设计汇报

获湖北省教学成果三等奖1项,建设国家级一流本科课程1门、省级一流本科课程10门,出版教材24部,其中国家级规划教材3部。系列举措深化了新文科建设交叉融合、厚植人文素养和中国文化根基的内涵要求。

“理解当代中国”课程《英语演讲》集体备课

数智赋能与实践转化:打造“三进阶”教学生态

学院积极推进教育数字化转型,构建“智能助学—课堂研学—实践转化”三进阶教学模式。引入iTEST、讯飞口语等智能平台,建成智慧外语学习环境,“通用人工智能大学英语听说助手”项目获首届“教育数字人大赛”全国一等奖;开发8门慕课和4门知识图谱课程,打造泛在化学习空间。“空中课堂 学习不断线、停课不停学”相关经验被《人民日报》《光明日报》专题报道。为学校大规模在线考试提供了样本,奠定了基础。

近年来,学院在实践创新平台建设上精耕细作,影响广泛。师生携手共创微公号”外院之声”“狮山公外”“狮山品译”“英语华夏说”“My Home My Culture” “SayYou SayMe HZAU”,发表了一批原创饱含学校特色、传播中华优秀文化的双语文章、短视频等;“校长杯”英语竞赛吸引全校学生演绎中外经典话剧75部,成为融入华农基因的外语实践活动品牌;“5分钟科研英语演讲”比赛助力学生学术英语表达能力提升,学院引导大学生广泛参与“外研社·国才杯·理解当代中国”“外教社杯·跨文化能力”“高教社杯·用外语讲中国故事”等高品质英语竞赛。这些赛事全面考查学生英语语言综合能力、专业素养、跨文化意识、中国立场、世界眼光,促进赛教一体、赛学一体,学用一体。

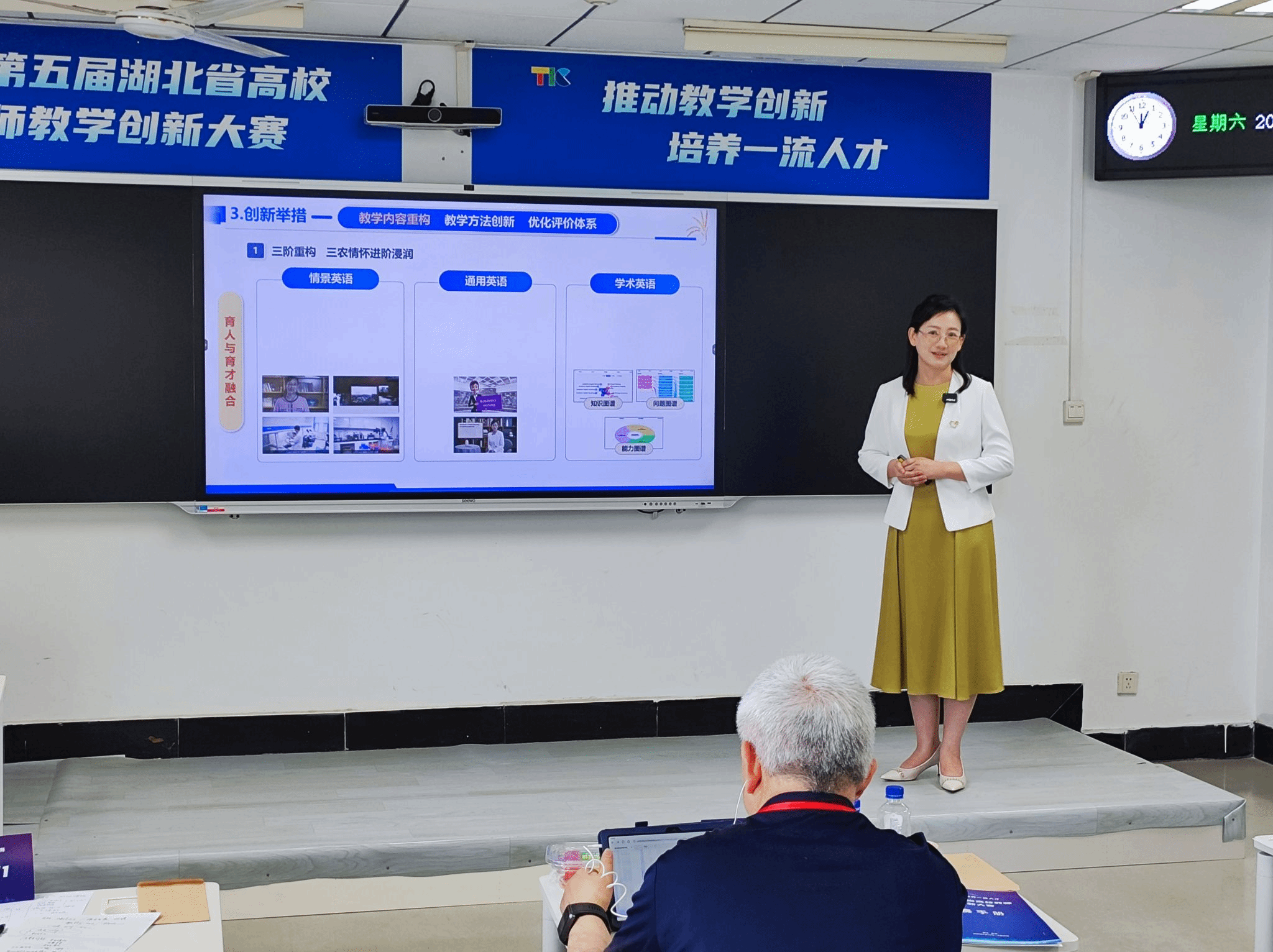

学生参加科研英语演讲比赛现场

五年来,学生在上述各类赛事中获国家级奖项位居全国高校前列,多部传播中华优秀文化和校园文化作品被Facebook、Living Heritage等国际平台转载,教师受邀在全国平台分享育人经验。线上传播与线下实践的有机融合,校园舞台与国际视野的双重历练,共同搭建了实践育人的矩阵平台,为学生将知识转化为能力、将能力转化为责任担当奠定了坚实基础。

我校学子在“理解当代中国”全国大学生外语能力大赛中取得佳绩

我院教师指导学生开展博物馆英文讲解工作坊

特色人才培养:聚焦全球治理型人才培育

学院承接学校高层次国际化人才培养创新实践基地(教育部首批)人才培养任务,同步试点“英法创新实验班”,培养复语型国际治理人才。

自2020年以来,高层次国际化人才培养之“领导力与全球胜任力”荣誉辅修课程群招收全校15个学院的217名同学,其中,本科生189名、研究生28名。539人次选修全球治理线上课程,875人次选修交叉学科线上课程。21人赴意大利、泰国、德国、瑞士、加纳、美国、日本等地开展实习实训,133人在境内实习实训,实习实训项目丰富,如第三届中非经贸博览会志愿服务、联合国训练研究所全球胜任力培训、国际组织实习生预备营、联合国驻华协调员办公室等。30余人人获联合国训练研究所国际胜任力证书或境外实训证书,9人获得推荐信,74人获上海赴外国组织实习生预备营证书,78人获“领导力与全球治理能力”荣誉辅修课程证书,39名同学被境内外30所高校(研究机构)录取。

全球胜任力实训项目在欧盟中国委员会交流

自2021年招生以来,英法创新实验班招生78人。8人参加“高层次国际化人才”培养项目;14人参加了“国际组织实习生预备营”项目;12人参加中非创新合作与发展论坛志愿工作。1人参加联合国训练研究所全球胜任力线上实训,获联合国总部负责人签发推荐信;1人前往联合国日内瓦总部2024未来领袖夏令营实训,获优秀营员结业证书,并获瑞士高等商学院全球领导力专家签发推荐信;1人获UNESCO、PANYAPIWA两封国际组织推荐信;1人参加联合国训练研究所青少年国际组织实习。共获国家级奖项88项、省级奖项56项。1人在2022年“外研社·国才杯”英语演讲大赛网络赛区中荣获全国特等奖,并在第28届“21世纪杯”英语演讲大赛中获得大学组全国一等奖(全国排名前12)。1人在“外研社·国才杯”大学生英语能力大赛中,综合能力赛项、演讲赛项、短视频赛项均获省级金奖并晋级国赛获得银奖。首届19名毕业生中,6人免推至“双一流”高校,5人通过申请被法国ESSEC高等商学院、香港中文大学等境外高校录取;3人被华中科技大学、北京航空航天大学录取。

英法创新实验班何冠丽同学在纽约联合国总部训练研究所实训并获得证书

科教融汇助力一流人才培养:彰显“新文科”育人特质

为助力构建中国哲学社会科学话语体系,学院不断加强外语学科自身建设,近年来在智库建设、科学研究、学术会议上取得的成果极大提升了外国学科的新文科特色。学院持续关注国际热点问题和国家重大战略需求,在中非关系、中欧关系以及法国问题研究方面取得重要成果,2020年以来向国家部委及地方政府提交咨政报告40余篇,被教育部等相关机构采纳或批示。获批国家社科基金项目6项、教育部人文社科研究项目3项、科技部“高端外国专家引进计划”项目3项、国家语委项目1项,其他省级项目21项;出版专著13部、译著6部、词典1部,发表高水平学术论文81篇。《中国社会科学报》《社会科学报》报道了有关自主知识体系建设与学术话语国际传播的观点,在外语教育学、语言类型学、(涉农)知识翻译学、形式语言学、数字辞书研究等多领域发出华农声音,在学界产生重要影响。

学院承办“文明互鉴下的第三方市场科技与人文合作研讨会”

学院先后承办“中非农业现代化创新合作研讨会”“新媒体翻译研究国际学术会议”、“技术创新与词典革新国际学术会议”“中非创新合作与发展论坛”“第九届学习词典与二语教学国际研讨会”“形式语言学前沿国际学术会议”等高水平国际学术会议,助力中外学界共同体建设,引导科学研究入主流进前沿。

学院举办“第九届学习词典与二语教学国际研讨会”

五育文化浸润:厚植大学生的人文底蕴

学院全面贯彻学校“三全育人,五育融通”的育人理念,弘扬“勤读力耕,立己达人”的校训精神,推动每一位学生全面而自由的发展。将美育理念与语言教育深度耦合,涵养学习者人文底蕴,熔铸学生在跨文化语境下的中国文化自信。

课程教育教学中不仅关注学生对人类历史、文学、艺术、哲学、伦理等领域经典成果的掌握与理解,更注重以“人”为中心的价值取向的培养,如人文关怀、批判性思维、审判情趣和道德自觉等,并通过丰富和多元的实践活动,将人文素养固化为行为习惯。

第三届英语戏剧大赛圆满举办

以“促进师生融乐、激发校园创意、体验生活美学”为主旨,鼓励引导学生积极参与“两季三节”,自主开展文化活动立项,激发学生表达“奇思妙想”,引导探索发现,实现自我成长。鼓励并引导学生用英语讲好华农故事,开展外文歌曲、外语配音、演讲、英文三行诗等比赛,参加中国大学生5分钟科研英语演讲、用外语讲好中国故事、跨文化能力、理解当代中国等一系列高品质赛事,形成独特的华农人文风景。

学院圆满承办华中高校外语文化节

未来,外国语学院将继续聚焦国家战略需求,持续深化教育教学改革,坚持“以本为本”和OBE理念,进一步落实“四个回归”,为国家对外话语体系建设、国际传播能力培养、宣介中国主张作出应有贡献。