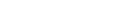

2025年9月4日上午,受外专项目资助,国际知名词典学家、现代功能词典学理论创始人Sven Tarp(斯宛·塔普)教授应邀参加数字词典研究团队内部研讨,围绕AI4S(AI for Science,AI赋能科学研究)展开交流分享。

座谈伊始,Tarp教授回顾自己多年前指导学生高效使用搜索引擎进行信息检索的教学实践,并由此引出当下与聊天机器人(Chatbots)进行高质量对话的新挑战。他将“查询—结果”的检索范式与“对话—协作”的人机交互范式并置,指出二者在信息获取目标一致的前提下,交互机制与证据溯源方式已发生变化:提示词工程与会话交互正成为研究者高效利用AI的核心能力。在此基础上,他转述了一项来自麻省理工学院(MIT)近期关于AI(如ChatGPT)的辅助使用对大脑影响的研究:初期使用大语言模型(如ChatGPT)确有明显效率红利,但在该研究设定的任务与测度下,后期依赖AI的学习组在大脑活跃度、认知参与度、作品归属感等指标上均逊于“纯脑力写作”与“脑力辅以搜索引擎写作”的对照组。Tarp教授据此提醒,应审慎看待AI短期效率与脑力长期投入之间的张力。

籍此,Tarp教授谈及人机关系并强调说:人类智慧(HI,Human Intelligence)和人工智能(AI,Artificial Intelligence)应处于共栖共生的协作框架;AI本质上是经训练的人类行为模仿者,是人类认知与探索世界的工具与“触手”。然而,若过度依赖AI的高效率,协同关系可能失衡并滑向“寄生式”依赖,如同向“魔鬼”出卖灵魂,以牺牲长期认知能力、透支人脑的创造性和批判性思维为代价换取即时、短期的效率提升,导致“认知债务”高筑。围绕真实性与可证伪性的探讨,他进一步提示,AI输出更像对现实的“投影”,即对训练数据与推理机制的统计性映射;若缺乏对一手材料与权威文献的回溯验证,便容易把“影子”当作“真实”。

在分享个人实践时,Tarp教授以自己的写作经历为例,强调人脑在整体架构与思想原创上的决定性作用,同时肯定AI助手在瓶颈期的资料溯源、灵感获取与语言润色等环节的显著助益。他将立场概括为“人脑主导、AI协同”,既不否定工具价值,也警惕工具依赖性所带来的负面影响。在随后互动中,参与者围绕研究灵感获取、生成内容甄别、指令质量与效率、话语偏见以及AI与辞书编纂能力的辩证关系等问题展开深度交流。Tarp教授的回应强调明确主次关系与人类“掌舵者”地位,提醒防范“同意疲劳”和过度信任;他主张不断丰富自己的知识世界、精进批判性思维,培养辨别AI内容对错的意识和能力,主动查考权威文献以验证生成内容的真伪;针对提示工程,他建议采取灵活的交互策略,将目标、约束、证据与评估准则分层下达,学会同AI建立“会话式”的分步协作;对于偏见问题,他指出模型表现受训练语料的语种分布、语言重心与风格倾向影响,需在敏感议题上进行跨语种、跨语域对照并引入人工校审;在辞书编纂方面,他认为编纂者的语言判断与知识组织能力依然是决定性力量,AI更适合承担证据收集、搭配抽取等可验证性的子任务。

本次内部研讨氛围轻松活跃,Tarp教授寓教于乐,以实证与案例“授人以渔”。会后,学硕贾豪冉表示,此次交流促使其反思过往AI使用经历,“我们在视域受限的‘洞穴’中,观察着AI模型训练和推理机制的‘火炬’投射出的文本、图像、评分等可见输出的‘影子’,缺乏对一手数据的探索。所以,我们应争作‘觉醒的囚徒’,从海量的AI生成内容中辨别‘真实’和‘幻象’”。

【专家简介】Sven Tarp,丹麦奥胡斯大学(University of Aarhus)教授,国际知名词典学者,现代功能词典学理论创始人,长期从事词典编撰实践,主编及参编词典近20部,有非常丰富的词典编撰经验,著述丰厚。2024年9月起,受聘担任华中农业大学外国语学院讲座教授,加入数字词典研究团队,助力学院科研国际化发展