外国语学院公外教学部围绕“以外语课程为载体、以立德树人为根本”的工作主线,坚持系统设计、全面实践、协同提升,持续推进公共外语课程思政高质量建设,形成可复制、可推广、可评价的建设路径,取得阶段性标志性成果。

一、顶层设计,健全“三位一体”制度体系

针对语言类课程开展课程思政建设的天然优势与意识形态把握可能把握不准风险”的特点,学院党委牵头制定并完善课程思政建设方案、基层教学组织建设方案以及教师教书育人能力提升培训办法,明确院—系(部)—基层教学组织—任课教师四级主体责任,推动课程思政建设常态化、长期化、长效化,推动“门门课程有思政育人目标、人人肩上有育人责任、育人评价过程有抓手”。完善的制度体系,帮助教师将课程思政育人内化为自觉行为,确保在公共外语教育教学中坚持正确政治方向、价值取向和舆论导向。

二、研究促进、培训引导、示范带动、集体备课“四维联动”,夯实教师教书育人能力

围绕“内容融入、方法创新、评价协同”的课程思政育人命题,公外教学部通过研究促进、培训引导、示范带动与集体备课“四维联动”,明确不同课程的思政育人维度与主题,开展案例化、情境化与对话式的教学设计,提升“文以载道、教以载道”的教书育人能力。全体教师均参与到本科课程思政研究项目,实现了“门门课程有研究、有实践、有示范、有评价”,与思政课程同向同行、同频共振,共同培育学生品行、品貌、品性,坚定“四个自信”,拓展全球视野,站稳中国立场,讲好中国故事。

三、以赛促建出实效,成果产出多点开花

在课程思政教育教学改革与竞赛方面,公外教学部教师获教创赛课程思政组国家级三等奖各1项,省级特等奖、一等奖各1项,省级以上课程思政竞赛奖项累计19项;2门课程成功上线新华思政网,示范课程的辐射效应持续增强。多名教师受邀赴兄弟高校指导课程思政竞赛、分享建设经验;同时受出版社邀请编写教材课程思政配套资源包,推动优质资源体系化输出。发表课程思政教研论文,在全国平台,分享课程思政建设经验。“中国文化概况(英)”被推荐申报省级课程思政教学团队,形成“课程—教材—团队—平台”一体推进的良好育人生态。

四、突出公外课程特点,凝练“有根的全球胜任力”目标

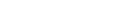

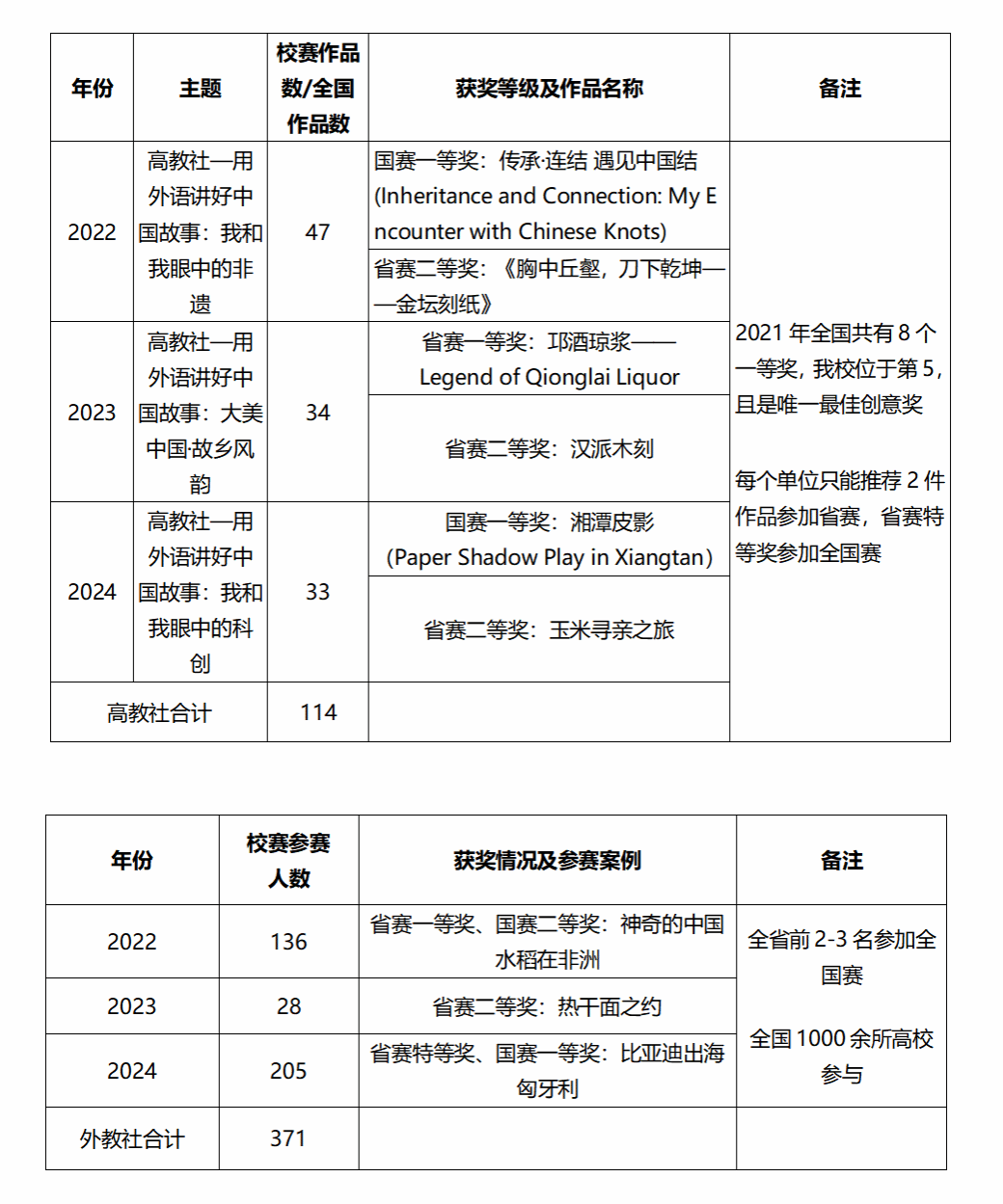

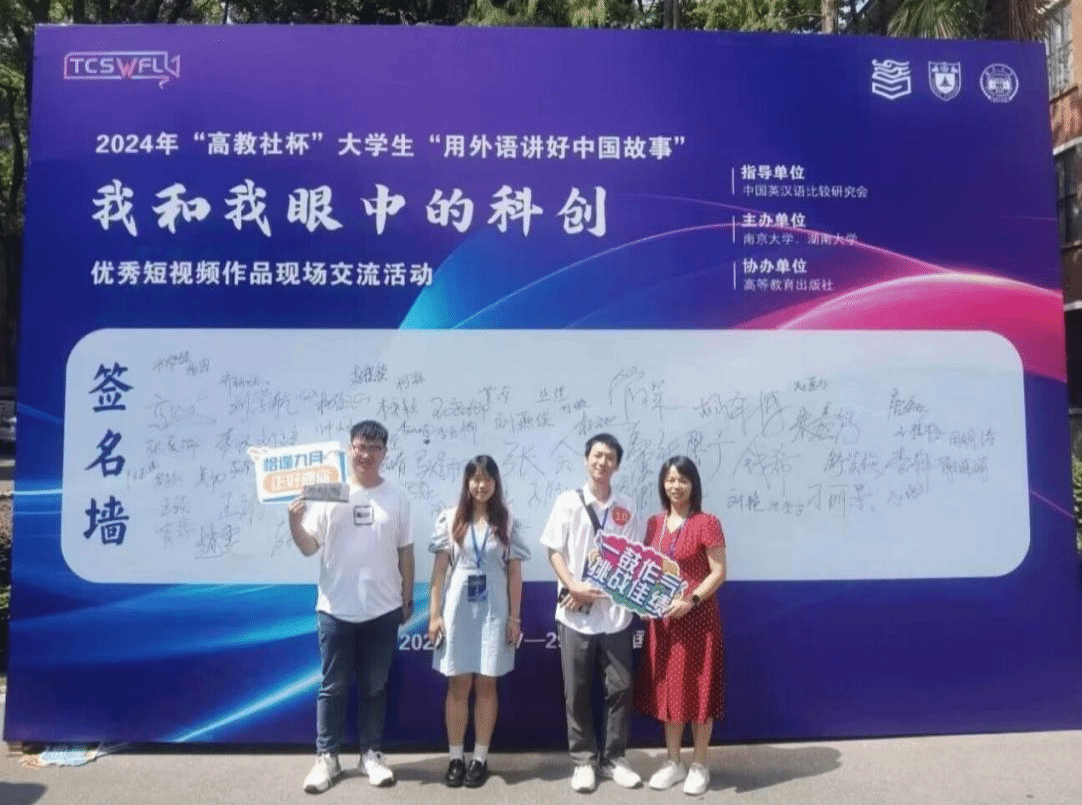

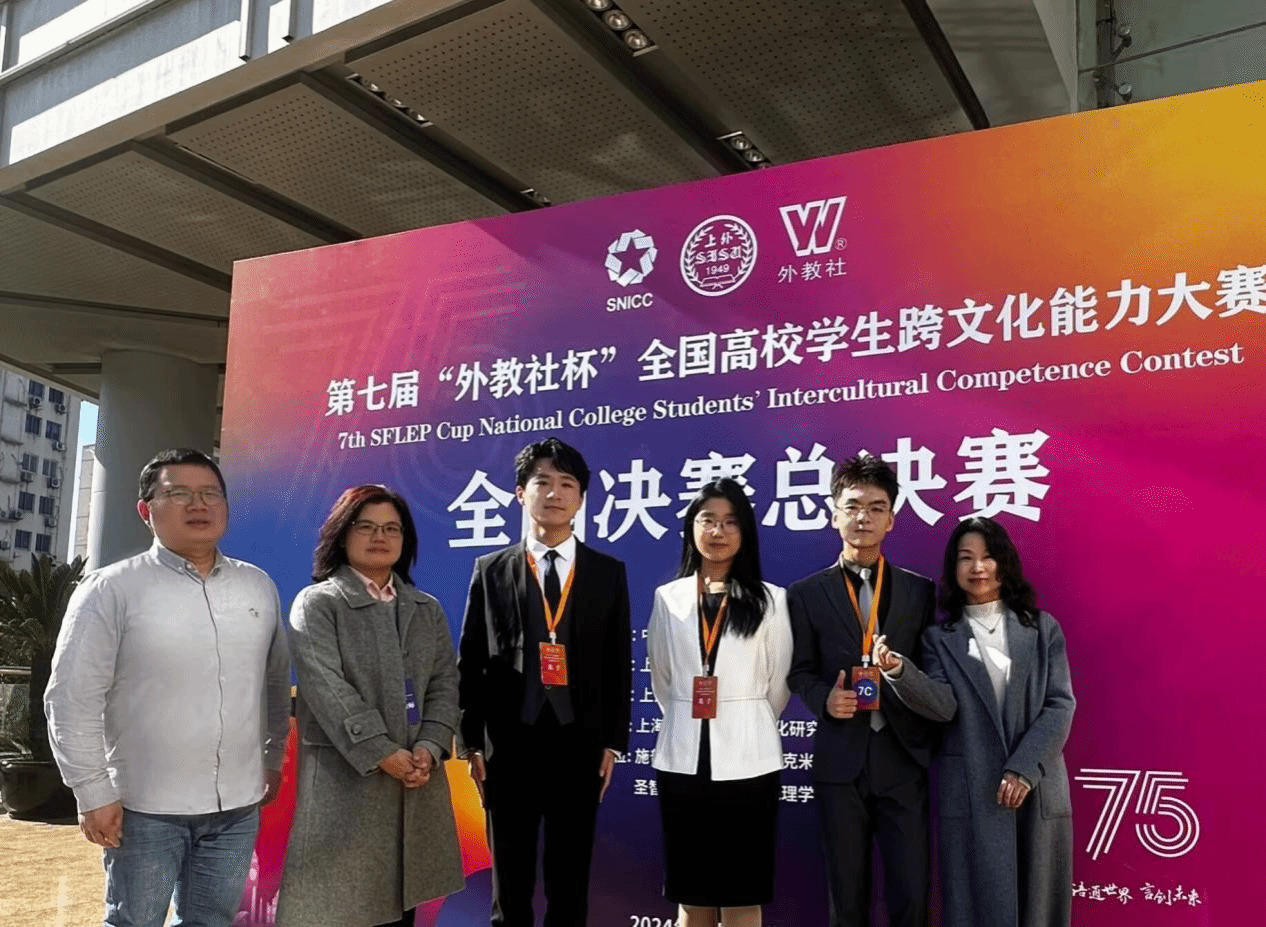

面向全校学生的公共外语课程,聚焦“讲好中国故事、服务国家战略、对接一流学科”的育人定位:在课程内容上强化中华文化的阐释、国家叙事表达与全球治理议题的跨文化沟通;在教育教学方法上融入目标与问题导向、任务驱动与项目式学习,推动学生在真实语境中将语言能力转化为跨文化表达力、国际传播力与批判性思维;在评价机制上探索“语言能力+价值引领+实践表现”的多元协同评价,确保育人目标可观察、可测量、可改进。学生在外研社、外教社、高教社等主办的高质量文化类赛事均获得优异成绩。高教社赛事每年省里最多评出2个奖项,特等奖(或一等奖)到全国参评。每类赛事每年有数千个作品参赛。

五、面向常态化高质量建设的努力方向

语言不单单是工具,语言是文化现象,背后体现了价值观,体现了意识形态。课程思政的本质是育人,要坚持价值引领、能力培养和知识传授相统一。“十五五”期间更加认识外语课程思政的重要性、必要性和紧迫性,进一步优化课程思政建设总体规划,全体教师进一步牢固树立“四个意识”,坚定“四个自信”。坚持正确的中外比较,结合国情、校本、时政开展教育教学,增强学生的全球胜任力,讲好中国故事,展示中国“可亲、可敬、可爱”形象。

完善教师发展支持:建立分层分类培训与同行互评机制,建设课程思政“微案例”与“微视频”资源包,提升教师课程思政育人设计与实践育人能力。

强化资源平台与数据驱动:建设公共外语课程思政资源共享平台,完善教学数据采集与学习分析,实现从“经验驱动”向“证据驱动”的质量提升。

拓展国际传播实践:依托校级与学院平台组织学生参与国际学术与社会议题的英文写作、演讲与传播项目,形成“专业+语言+国家叙事”的实践品牌。

打造跨学科共建格局:与农科各学院共建“专业外语+课程思政”协同教学项目,围绕粮食安全、生态文明、乡村振兴、智慧农业等主题,开发跨学科双语案例,构建“大外语+大思政”的育人格局。

公外教学部将持续以立德树人为根本,以教师发展提升品质,以示范课程引领风向,以平台资源赋能课堂,以实证评价推动改进,不断提升公共外语课程思政的育人质量与社会影响力,助力学校本科教育高质量发展与新时代人才培养。